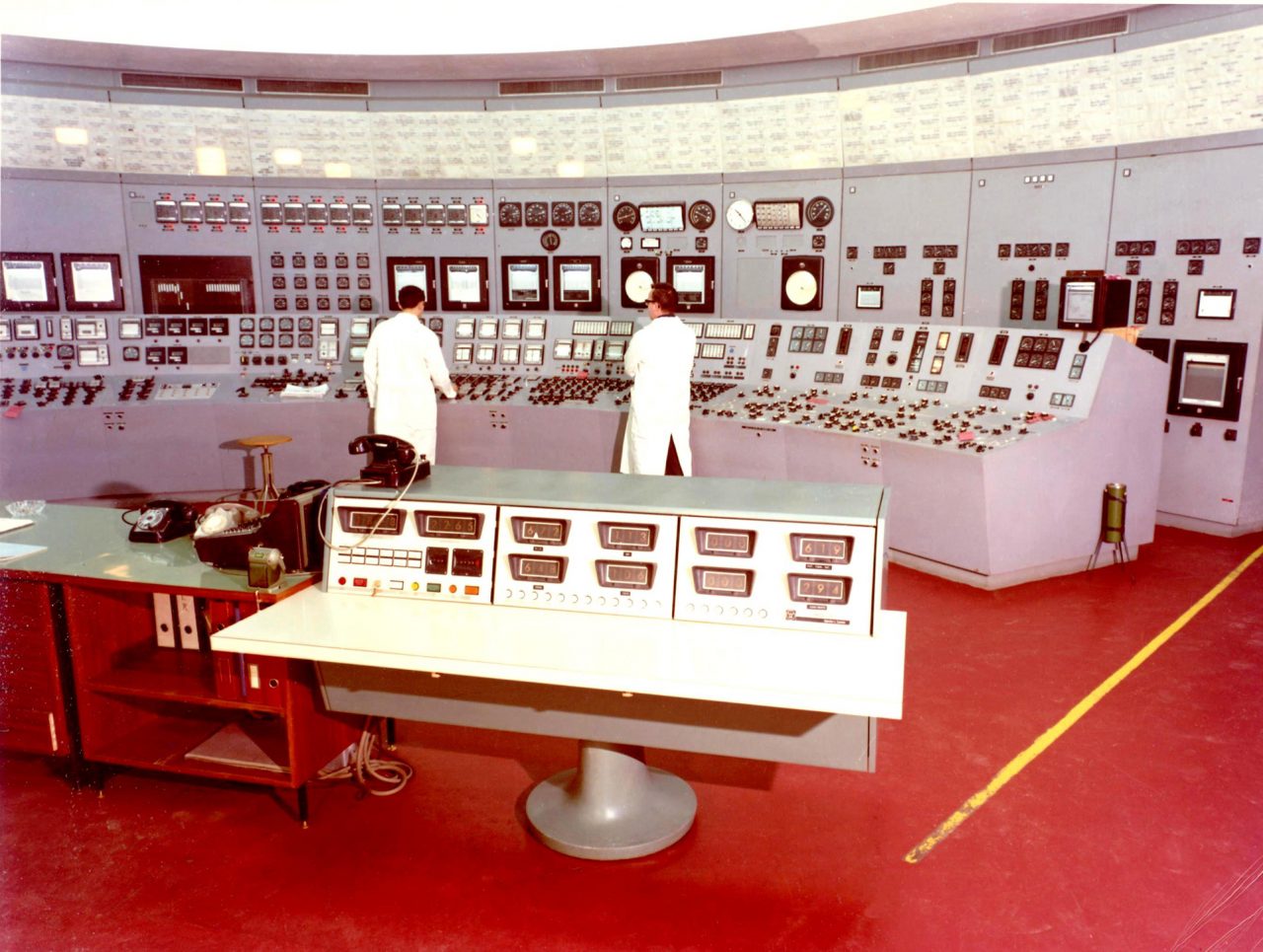

Sono passati quasi 35 anni da quando l’incidente di Černobyl’, il 26 aprile 1986, segnò il declino del nucleare civile e l’uscita dell’Italia dal club dei Paesi produttori di energia atomica.

Del resto, con appena quattro centrali in attività, tre delle quali costruite nei pionieristici anni Sessanta, il governo non aspettava altro per sbarazzarsi di quei residui dell’epoca eroica dell’atomo e fondare la nuova geopolitica energetica sul gas e il petrolio dei Paesi affacciati sull’altra sponda del Mediterraneo.

Molti anni più tardi, nel 2011, quando si prefigurava un improbabile rinascimento del nucleare civile, la catastrofe di Fukushima convinse gli italiani a bocciare per la seconda volta l’elettricità ricavata dalla fissione, con un referendum che mise una pietra tombale sull’atomo tricolore.

Mettere una pietra tombale sulle scorie radioattive che l’energia nucleare lascia dietro di sé, tuttavia, non si è rivelato altrettanto semplice.

L’eredità dell’avventura atomica italiana è pesante: quasi centomila metri cubi di rifiuti radioattivi che, a distanza di 35 anni, aspettano ancora un luogo adatto dove riposare in pace. Al momento le scorie sono sparse tra una ventina di depositi provvisori, che non hanno i requisiti tecnici per assicurare una custodia in sicurezza a lungo termine.

Ecco perché si progetta di costruire un deposito unico nazionale dove riunire i rifiuti nucleari italiani finché non avranno smaltito la loro temibile radioattività.

Il luogo ancora non è stato scelto, ma esiste una mappa che individua le aree più adatte per ospitare il futuro deposito nucleare. Si chiama Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) ed è stata stilata dalla Sogin, la società statale deputata a gestire l’eredità nucleare italiana.

La mappa è pronta dal 2015, ha subito l’ultima revisione due anni fa e, dopo una sequela di rinvii, è stata infine resa pubblica nella notte fra il 4 e il 5 gennaio.

Si è proceduto per esclusione: dalla cartina dell’Italia sono state eliminate tutte le zone a elevato rischio sismico, vulcanico o idrogeologico, le aree a oltre 700 metri di altitudine o con pendenze medie dei versanti superiori al 10%, così come località in prossimità di coste, centri abitati, autostrade, ferrovie, dighe e opere idrauliche, industrie a rischio di incidente rilevante, aeroporti e poligoni militari.

Ulteriori criteri di esclusione sono la presenza di aree naturali protette, habitat e specie a rischio, produzioni agricole di pregio e luoghi di interesse storico o archeologico.

Alla fine sono rimaste 67 macroaree sparse in sette Regioni. Le 12 più idonee si trovano nelle provincie di Alessandria, Torino e Viterbo. Le altre 55, dislocate in Toscana, Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna, sono ritenute idonee ma presentano qualche criticità in più, o perché si trovano in zone con sismicità medio-alta, o perché richiederebbero il trasporto via mare delle scorie radioattive, con rischi maggiori rispetto al trasporto via terra.

Questa mappa è però solo l’inizio di un lungo processo. Scegliere il sito più adatto, come vedremo, potrebbe infatti risultare persino più complicato che costruire il deposito nucleare, perché in realtà la tecnologia non bisogna inventarsela e l’esperienza non manca: l’Italia è rimasta uno degli ultimi Paesi europei a non essersi ancora dotata di un deposito di superficie dove stoccare almeno le scorie meno pericolose.

Individuato il sito, il cantiere durerà circa quattro anni. Al termine dei lavori il deposito occuperà 110 ettari, poco più di un chilometro quadrato di terreno. A fianco sorgerà un parco tecnologico di 40 ettari votato alla ricerca e allo studio dei rifiuti nucleari. Le due strutture costeranno 900 milioni di euro, che saranno prelevati dalle nostre bollette elettriche.

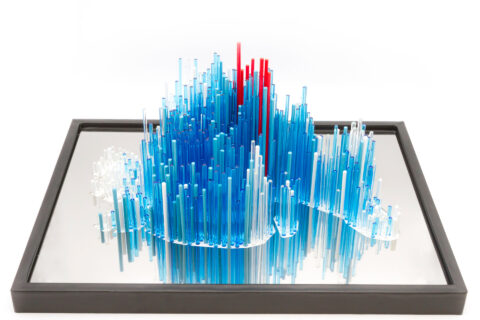

Da fuori il deposito avrà l’aspetto rassicurante di una dolce collinetta erbosa, ma all’interno nasconderà una complicata struttura a matrioska. I rifiuti saranno infatti inglobati in una matrice cementizia e chiusi in contenitori metallici, che costituiscono la prima barriera alla radioattività.

Questi contenitori, a loro volta, saranno sistemati in grandi blocchi di un calcestruzzo speciale. I moduli, infine, verranno sigillati dentro a 90 grandi celle in cemento armato, progettate per resistere almeno tre secoli, il tempo necessario affinché la radioattività decada a livelli non più pericolosi per l’ambiente e per la salute umana.

Il tutto sarà infine ricoperto con più strati di diversi materiali per impedire il rischio di infiltrazioni d’acqua: non c’è infatti incubo peggiore dell’acqua che, con la sua paziente azione corrosiva, potrebbe violare i contenitori, entrare a contatto con le scorie e liberare la radioattività nel suolo e nelle falde.

Servono tre secoli affinché [le scorie a bassa intensità] possano smaltire la radioattività assorbita. È un’attesa piuttosto lunga se misurata sulla scala delle società umane.

Se invece vi chiedete che cosa conterrà esattamente il deposito, sappiate che l’inventario dei rifiuti nucleari è piuttosto ampio e variegato. Guanti, tute, mascherine, stivali, attrezzi, macchinari, muri, pavimenti, tubature: qualsiasi oggetto irradiato in una centrale atomica (o in misura minore, nei laboratori scientifici e industriali, oltre che nei reparti ospedalieri di radiologia) diventa a sua volta radioattivo.

Per lo più si tratta di scorie a bassa intensità, la prima delle due categorie principali con cui sono classificati i rifiuti radioattivi.

Come anticipato, servono tre secoli affinché possano smaltire la radioattività assorbita. È un’attesa piuttosto lunga se misurata sulla scala delle società umane: trecento anni fa non c’era ancora stata neppure la Rivoluzione francese.

La scommessa è che, passandosi il testimone per una dozzina di generazioni, l’umanità saprà tenere a bada le scorie custodite in questi sepolcri in calcestruzzo finché la radiazione non si sarà ridotta di mille volte e il pericolo potrà considerarsi scongiurato.

Sogin prevede di stoccare nel futuro deposito 95 mila metri cubi di rifiuti radioattivi, di cui 78 mila metri cubi saranno scorie a bassa attività, solo in parte già prodotte.

Circa 28 mila metri cubi si devono alle attività degli impianti nucleari di ricerca scientifica, dell’industria e della medicina nucleare. Gli altri 50 mila metri cubi deriveranno invece dall’esercizio e dallo smantellamento (o decommissioning) delle ex centrali atomiche, che dovrebbe concludersi nel 2036, mezzo secolo dopo lo spegnimento dei reattori. Ma il condizionale è d’obbligo perché in passato ogni scadenza ha subito proroghe e la Sogin non ha certo brillato per efficienza.

Secondo la CGIL, tra il 2001 e il 2019 abbiamo già sborsato 3,7 miliardi di euro, prelevati direttamente della bolletta elettrica degli italiani alla voce «oneri di sistema». Per smantellare i vecchi impianti sono stati però spesi appena 700 milioni di euro: il resto è servito a sostenere i costi di gestione dei depositi temporanei (1,8 miliardi di euro) e il trattamento del combustibile esausto in Francia e nel Regno Unito (1,2 miliardi di euro).

Le stime sui rifiuti radioattivi sono inoltre piuttosto grossolane e non sempre concordanti. L’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN) calcola infatti che smantellare gli impianti nucleari produrrà quasi 65 mila metri cubi di rifiuti (assai più di quanto valutato dai tecnici della Sogin), mentre altri 59 mila metri cubi potrebbero derivare dalle attività di bonifica. Se questi calcoli sono corretti, il deposito unico rischia di non essere abbastanza capiente.

Un secondo problema è che il deposito unico è stato concepito per ospitare «temporaneamente» anche i rifiuti radioattivi a media e alta attività: 17 mila metri cubi di scorie assai più pericolose, tra cui spiccano 400 metri cubi di combustibile esausto delle ex centrali nucleari. Roba tosta, destinata a emettere radiazioni letali per centinaia di migliaia di anni.

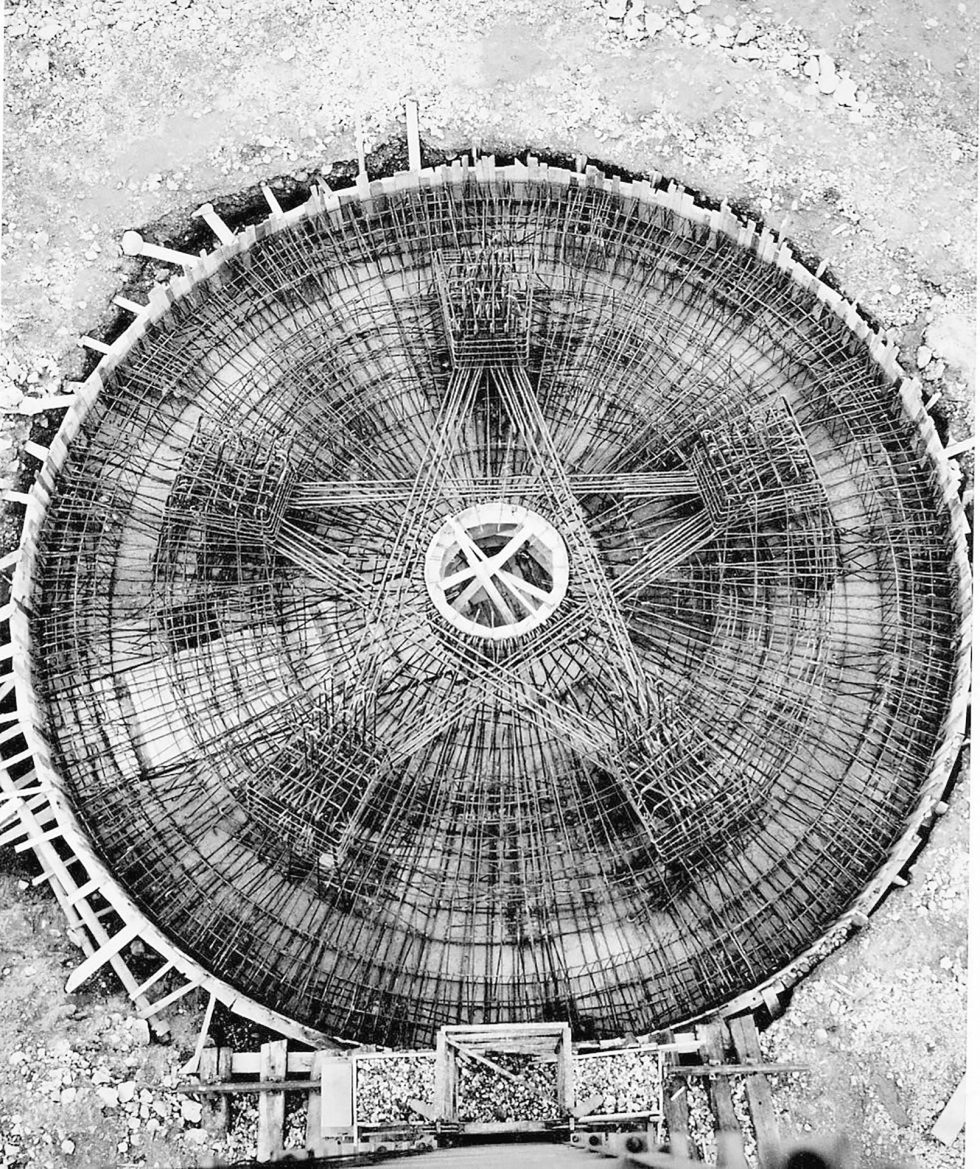

Il combustibile che alimenta le centrali atomiche è frutto di un processo artificiale di arricchimento dell’uranio, un metallo leggermente radioattivo piuttosto comune nella crosta terrestre, dove però si trova a basse concentrazioni.

Bisogna quindi estrarre l’uranio dalla roccia, raffinarlo con solventi molto inquinanti e aumentarne la componente fissile, cioè la percentuale dell’isotopo U235, che nell’uranio naturale rappresenta appena lo 0,7%, fino al 3-4%. È questa complessa tecnologia di arricchimento che trasmuta il vil metallo nell’oro fissile da cui si ricava il combustibile delle centrali.

Ogni due o tre anni, tuttavia, le barre di uranio che alimentano i reattori nucleari devono essere sostituite e per il combustibile esausto (si chiama così perché è ormai incapace di sostenere la fissione) comincia una seconda vita. È infatti ancor più radioattivo di prima e dovranno passare decine o centinaia di migliaia di anni prima del suo completo spegnimento.

Nel frattempo la superficie del pianeta – riscaldamento globale permettendo – sarà stata livellata più volte dal succedersi delle ere glaciali. Non c’è dunque barriera artificiale che tenga: nessun artefatto umano può resistere al calore e alle radiazioni sprigionate per millenni dalle scorie ad alta attività.

Ecco perché, dopo aver rinunciato a espedienti pericolosi e impraticabili come inabissare i rifiuti nelle fosse oceaniche o spedirli con un missile verso il Sole, oggi questi rifiuti giacciono in depositi provvisori o in speciali piscine di raffreddamento costruite accanto alle centrali, con rischi tutt’altro che trascurabili.

L’incidente di Fukushima coinvolse anche queste piscine lasciando ai tecnici giapponesi l’incombenza di rimuovere le barre del combustibile rimaste all’interno, nel più pericoloso gioco di Shanghai che si possa immaginare.

Oggi, parte del combustibile esausto delle ex centrali italiane si trova negli impianti nucleari di Sellafield (Regno Unito) e La Hague (Francia). Qui è sottoposto a riprocessamento: si recuperano i metalli pregiati, come l’uranio e il plutonio, per fabbricare altro combustibile o armi atomiche, mentre quel che avanza è stoccato (spendendo circa 60 milioni di euro l’anno) in attesa di tornare in Italia.

Il rientro è previsto entro il 2025, quando il deposito nazionale dovrebbe essere pronto. Ma ancora una volta sarà una destinazione provvisoria: almeno qualche decennio, in attesa di un luogo più adatto, come il deposito geologico europeo di cui spesso si è parlato ma che al momento esiste solo sulla carta.

I depositi di superficie non sono infatti idonei per contenere le scorie a media e alta attività. E poiché non esiste un antidoto tecnologico che consenta di accelerare lo spegnimento delle loro radiazioni, oggi si pensa che l’unica soluzione a lungo termine sia inumare le scorie in un deposito geologico, ovvero in una cavità naturale abbastanza stabile e profonda da risultare inviolabile e consentirci di non dover più pensare a quel che vi è stato sepolto.

Finora, comunque, esiste un solo deposito geologico attivo nel mondo: il Waste Isolation Pilot Plant (WIPP), che si trova nel Nuovo Messico (Stati Uniti), ma è un’installazione militare progettata per contenere rifiuti bellici contaminati da plutonio e non si sa molto su come è fatto e come funziona. Sull’isola di Olkiluoto, in Finlandia, sono invece cominciati gli scavi del primo deposito geologico costruito in Europa e progettato per resistere centomila anni.

E pensare che nel 2003 anche il governo italiano, allora guidato da Silvio Berlusconi, tentò per decreto di imporre la costruzione di un deposito geologico a Scanzano Jonico, in Basilicata.

La popolazione locale non fu neppure informata: venne a conoscenza del decreto dalla stampa e si mobilitò per opporsi a una decisione imposta e vissuta come una minaccia allo sviluppo locale, che si basava sul turismo e sull’agricoltura di qualità.

Dopo due settimane di proteste, giustificate anche dall’assenza di studi scientifici sull’idoneità del sito, il governo si vide costretto a ritirare il decreto, lasciando una ferita aperta nell’annosa vicenda della gestione dei rifiuti nucleari.

Iscriviti alla Newsletter di RADAR

Potrai partecipare alla crescita del nostro magazine e riceverai contenuti extra

In seguito a quell’esperienza si è cercato una modalità partecipata per scegliere l’ubicazione del futuro deposito. Sebbene partita con il piede sbagliato – con la CNAPI rimasta a lungo chiusa in un cassetto per il timore dei governi di ogni colore di perdere consensi – la collocazione del deposito potrebbe costituire il primo esempio di processo partecipativo su scala nazionale, un ambito della governance in cui l’Italia sconta un enorme ritardo.

La Francia […] si affida da tempo ai processi partecipativi per mitigare le controversie sulle opere impattanti.

Con la pubblicazione della CNAPI si è infatti aperta la consultazione pubblica, che inizialmente doveva durare due mesi, ma che un emendamento al decreto Milleproroghe potrebbe estendere a sei mesi per dare più tempo a Regioni, enti locali e stakeholder di formulare osservazioni e proposte.

In seguito Sogin organizzerà un seminario nazionale per approfondire gli aspetti tecnici e le ricadute sull’ambiente, sulla sicurezza di lavoratori e popolazione, sull’economia e sullo sviluppo territoriale.

Questa fase di ascolto sarà seguita da una revisione della mappa che porterà alla stesura della Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI). A quel punto sarà avviata la fase di concertazione con le Regioni e gli enti locali interessati, sperando in una candidatura volontaria per ospitare il deposito nazionale.

Del resto, è così che funziona in molti Paesi, dalla Scandinavia alla più vicina Francia, dove l’enorme deposito da un milione di metri cubi che sorge nella regione della Champagne-Ardenne, famosa per la pregiata produzione vinicola, è entrato in funzione già nel 1992 grazie a un ampio coinvolgimento della comunità locale.

La Francia, del resto, si affida da tempo ai processi partecipativi per mitigare le controversie sulle opere impattanti: la legge nazionale che ha istituito la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) e reso vincolante il confronto con le comunità locali sui grandi progetti infrastrutturali è in vigore dal 1995.

L’Italia non ha niente del genere e non sorprende se finora è prevalsa la diffidenza. Gli incentivi che il governo metterà sul piatto potrebbero però fare gola: oltre alle ricadute occupazionali, stimate da Sogin in 4.000 persone nei quattro anni di costruzione e in circa 700 addetti nella fase di esercizio, potrebbero arrivare i fondi compensativi che oggi lo Stato elargisce ai comuni dove si trovano i depositi provvisori e che ammontano a circa 15 milioni di euro l’anno.

Daniele Pane, sindaco leghista di Trino, in provincia di Vercelli, sede di una delle centrali dismesse che da oltre trent’anni ospita parte dei rifiuti radioattivi, ha confessato a Repubblica che sarebbe disposto ad avanzare una candidatura per il deposito unico, ma per paradosso il territorio comunale è stato escluso dalle aree potenzialmente idonee perché troppo vicino alle sponde del fiume Po.

Se invece non arriverà alcuna manifestazione d’interesse, Sogin dovrà promuovere trattative bilaterali con le Regioni e gli enti locali in cerca di una soluzione condivisa. Come ultima spiaggia, toccherà all’ente di controllo, cioè a ISIN, esprimere un parere vincolante sull’area più idonea, e al Ministero dello Sviluppo Economico decidere il sito per decreto.

Sarebbe un fallimento del processo di partecipazione che, a dire il vero, è stato istituito con un limite di non poco conto giacché limita il confronto alla scelta del sito più idoneo, dando per scontato che il deposito unico sia la migliore soluzione per gestire le scorie radioattive italiane.

In altre parole, contrariamente alle buone pratiche dei processi partecipativi, la discussione verte soltanto su una soluzione tecnica già decisa a priori (il deposito unico) anziché sul problema da affrontare (la gestione delle scorie).

Come rileva anche Greenpeace, il processo decisionale contempla in effetti un unico esito prestabilito, ovvero la costruzione del deposito nazionale, escludendo la possibilità di discutere con le parti interessate – e magari sottoporre a una Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in grado di evidenziarne i pro e i contro – tutte le altre opzioni, come la realizzazione di più depositi di stoccaggio dedicati a specifiche classi di rifiuti o la messa in sicurezza, dopo attenta valutazione, di alcuni dei siti provvisori già esistenti.

Per sapere come andrà a finire non resta che aspettare i prossimi mesi, sperando i mesi che non si trasformino in anni, e gli anni in decenni. Le scorie nucleari, invece, che abitano il tempo dei secoli e dei millenni, non hanno alcuna fretta.

L’editing fotografico di questo articolo è a cura di Federica Landi.

Federica Landi è un’artista che lavora con il mezzo fotografico e l’installazione, docente di fotografia presso l’Accademia di Belle Arti di Roma e curatrice indipendente.

Website