12 minuti | 21 Aprile 2024

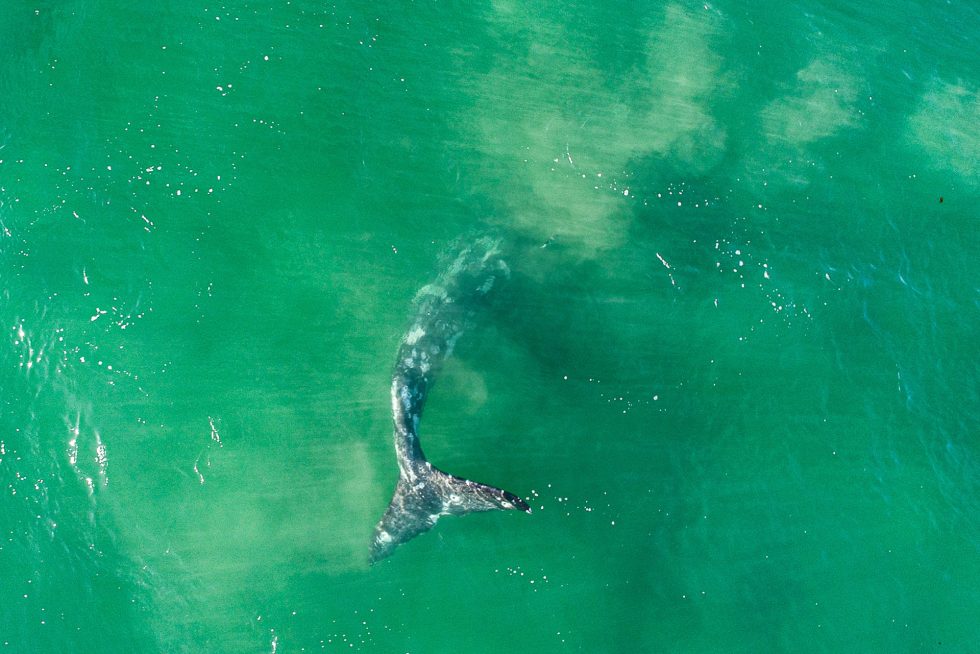

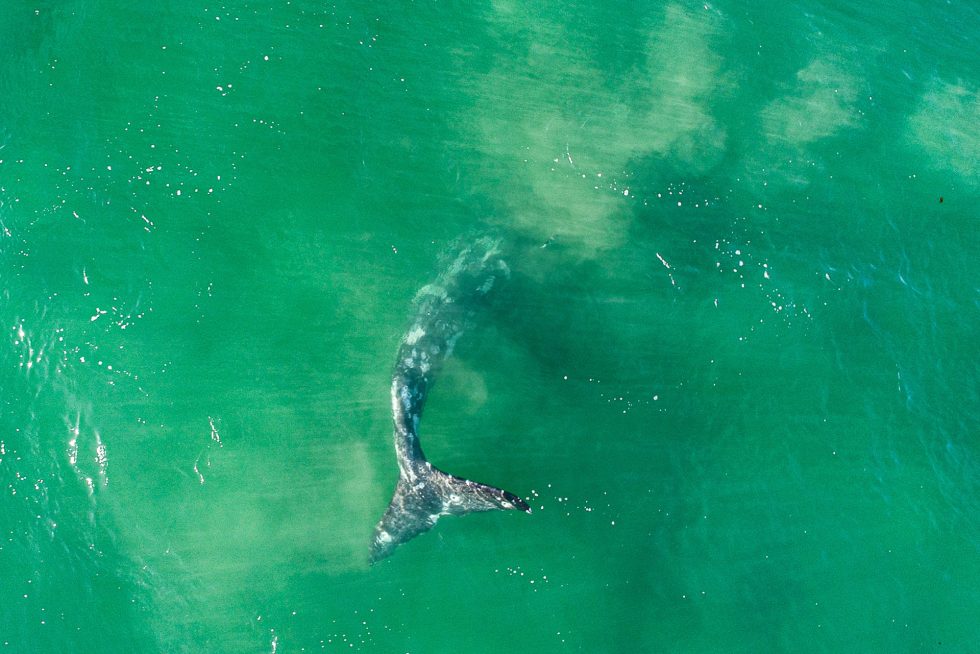

«Ti rendi conto che ci sono balene quando le vedi raggiungere la superficie dell’oceano per respirare, mentre soffiano aria dai loro sfiatatoi creando uno spray chiamato “soffio” che può essere visto da molto lontano. Se sei davvero fortunato, puoi vedere una coda o una pinna che esce dalla superficie – a volte puoi vedere giovani individui accanto alle loro mamme che dondolano la testa fuori dall’acqua». (Mette Lampcov)

«Ti rendi conto che ci sono balene quando le vedi raggiungere la superficie dell’oceano per respirare, mentre soffiano aria dai loro sfiatatoi creando uno spray chiamato “soffio” che può essere visto da molto lontano. Se sei davvero fortunato, puoi vedere una coda o una pinna che esce dalla superficie – a volte puoi vedere giovani individui accanto alle loro mamme che dondolano la testa fuori dall’acqua». (Mette Lampcov)

Le nostre newsletter sono come il resto dei nostri articoli: sono curate, attente ed escono solo quando serve (quindi non vi riempiremo la casella della posta di spam). Iscriviti per riceverle gratis.

Ogni due settimane, parliamo delle soluzioni per affrontare la crisi climatica.

Una volta al mese, gli aggiornamenti sugli articoli in uscita e i nostri progetti.

Anna Violato è editor e science writer, tra i fondatori di RADAR. Scrive per testate tra cui Nature Italy e Le Scienze, collabora con lo studio di comunicazione scientifica formicablu e con diverse case editrici italiane.

Facebook | Twitter

Mette Lampcov è una fotografa documentarista danese di base a Los Angeles; ha studiato belle arti a Londra, Inghilterra, e fotografia e giornalismo alla UCLA, negli Stati Uniti. Attualmente, la fotografa sta lavorando ad un progetto a lungo termine sulla crisi climatica e su come sta influenzando le persone e il paesaggio della California. Ha documentato a lungo la siccità, le inondazioni, gli incendi, la mortalità degli alberi e i problemi di salute pubblica legati al cambiamento climatico.

Instagram