I ritmi folli della sesta estinzione di massa ci hanno ormai abituato al progressivo impoverimento dei nostri ecosistemi. Eppure, alcune storie più di altre conservano la forza di colpirci e stupirci.

Forse perché riguardano i nostri mari e fanno parte della memoria condivisa dei popoli nel Mediterraneo. O forse perché, per loro natura, alcune morie sembrano sfuggire a ogni controllo, ricordandoci di quanto sia profondo e complicato il nostro ruolo ecologico.

La scomparsa della Pinna nobilis, il più grande bivalve del Mediterraneo, racchiude molti di questi aspetti. Specie endemica dei nostri mari, la Pinna nobilis ha una storia antica. Alcuni studi ipotizzano la sua presenza fin dal Miocene – circa 20 milioni di anni fa.

In meno di cinque anni, tuttavia, quasi tutti gli esemplari sono scomparsi dai nostri mari, dalle coste di Gibilterra fino alle porte del Mar Nero. Una moria silente, causata da un’epidemia, che potrebbe aver cancellato questa specie per come la conosciamo.

La Pinna nobilis: sentinella ecologica e seta del mare

La Pinna nobilis, conosciuta anche come nacchera di mare o stura, può raggiungere i venti anni di età. Può crescere sino a un metro e venti in lunghezza, diventando particolarmente visibile e riconoscibile.

Il suo habitat principale sono i fondali sabbiosi fino ai 60 metri di profondità. Abita anche le foreste di Posidonia oceanica, una pianta marina esclusiva dei nostri mari e anch’essa oggi in declino.

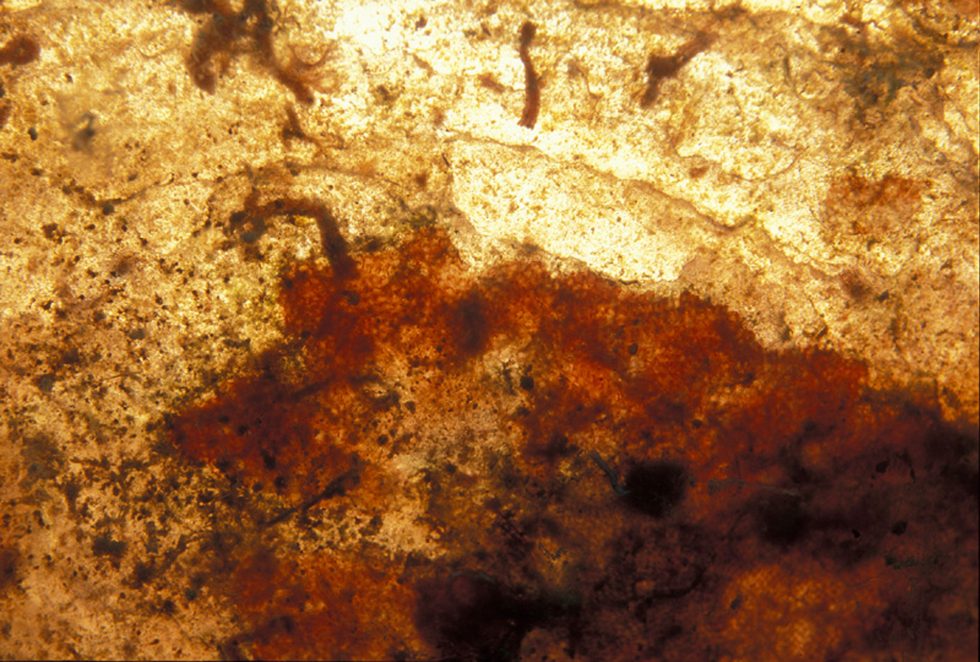

Negli esemplari più giovani la conchiglia esterna è squamosa e quasi trasparente, mentre negli adulti vira al bruno rossiccio. Il ruolo ecologico della specie è simile a quello di altri bivalvi e consiste nella filtrazione delle acque circostanti.

Inoltre, date le dimensioni imponenti, la Pinna nobilis contrasta l’erosione dei fondali. Può agire come una vera e propria “impalcatura” in grado di accogliere molluschi e crostacei – formando così un ecosistema unico.

IL BISSO

Una sostanza filamentosa chiamata bisso ancora le valve del mollusco al fondale marino in posizione verticale. Questa particolare fibra è ben conosciuta fin dai tempi delle società babilonesi, assire, fenicie, ebraiche e greco-romane.

La lavorazione del bisso, infatti, permette di ottenere un tessuto molto pregiato. Questo era usato fino al Medioevo per la produzione di guanti, mantelli e altri oggetti nobiliari. I fili dorati del bisso diventarono così ricercati da prendere il nome di “seta del mare”. Furono apprezzati anche in Cina, ben prima che il baco venisse portato in Europa attraverso i viaggi di Marco Polo.

Omero ne parlò quasi certamente nell’Iliade, descrivendo Elena come «avvolta all’arche dov’erano i pepli a ricami che lei stessa fece. [… Elena] la donna bellissima lo portava, quello che di ricami era il più vago e il più grande, e come stella brillava».

Una similitudine con la quale il poeta decantava la lucentezza del bisso, le cui trame intrecciate rifulgevano la luce come oro.

Iscriviti alla Newsletter di RADAR

Potrai partecipare alla crescita del nostro magazine e riceverai contenuti extra

UN CALO DIFFUSO

Così come oggi sono pochi gli artigiani in grado di conservare i segreti della lavorazione del bisso, anche il destino di Pinna nobilis è incerto.

Dopo un periodo di espansione molto intenso negli anni Sessanta, alla fine del secolo la popolazione ha cominciato a declinare in tutto il Mediterraneo.

Il calo è legato in parte all’impatto antropico – come le attività di pesca e ancoraggio, l’inquinamento e l’alterazione dei fondali marini – e in parte a fattori non pienamente compresi, talora sorprendenti.

IL PARADOSSO DEI MARI PIÙ PULITI

Paradossalmente, «È possibile che il declino di alcuni bivalvi, tra cui Pinna nobilis, sia dovuto al fatto di avere mari più puliti», spiega Giuseppe Arcangeli, patologo e direttore del Centro specialistico ittico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

«Se aver ridotto fertilizzanti e detersivi nei mari ha certamente diminuito il fenomeno dell’eutrofizzazione, parallelamente è diminuita anche la biomassa di fitoplancton lungo le nostre coste.

Queste specie formano la principale fonte di alimentazione per i bivalvi filtratori», continua Arcangeli, «e il loro calo potrebbe avere contribuito al declino della nacchera».

Paradossalmente, è possibile che il declino di alcuni bivalvi sia dovuto al fatto di avere mari più puliti.

La condizione di Pinna nobilis, tuttavia, è cambiata radicalmente dopo la moria che ha colpito le isole Baleari nell’estate del 2016. Un’epidemia fino a quel momento sconosciuta che si è estesa dapprima alla costa meridionale della Spagna, per poi colpire Francia, Corsica, Sardegna e tutto l’arco del Tirreno, fino alle coste della Tunisia.

UN CROLLO IMPROVVISO

Negli ultimi due anni si sono registrati eventi di mortalità anche in Croazia e nel Golfo di Trieste, in Grecia e in Turchia. Ovunque la mortalità presunta è impressionante, tra l’80% e il 100% degli esemplari: si stima che più di 300.000 individui siano scomparsi dal Mediterraneo in meno di cinque anni, ma il dato potrebbe essere sottostimato.

Un crollo così repentino da costringere l’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN), a dichiarare la specie “criticamente minacciata” – appena un gradino sopra l’estinzione.

In natura, si chiama acrofilia (dal greco, amore per l’altezza) il fenomeno per il quale organismi sospensivori e filtratori cercano la posizione più elevata possibile per arrivare prima alle risorse trasportate dalle correnti.

È curioso il fatto che prenda lo stesso nome una tendenza sessuale che cerca l’eccitazione in luoghi elevati o sugli strapiombi.

Mile High Club è una perifrasi popolare che accomuna soprattutto appassionati di sesso in aereo e che provano di aver avuto rapporti sessuali ad un’altitudine superiore a un miglio (1609 m). Vi sono persino compagnie aeree che organizzano charter per appassionati del genere.

Nell’immagine un assaggio della diversità di organismi marini che ricercano la posizione elevata. Ci sono idrozoi, parenti dei coralli, spirografi, vermi dal ciuffo branchiale esposto. Si aggiungono i tunicati, nostri lontani cugini, e i briozoi, organismi coloniali che raccolgono il cibo con piccoli ciuffi di tentacoli.

Caccia ai responsabili

Nei primi siti colpiti le nacchere si presentavano morte o moribonde, con le valve completamente aperte e svuotate, oppure poco reattive al tocco. Anche l’interno del mollusco, gli organi e i tessuti veri e propri, appariva di colore emaciato e con molte vescicole superficiali.

Le prime risposte arrivarono nel settembre del 2018, quando l’epidemia si era estesa alla costa sudoccidentale della Spagna (tra Murcia, Almeria e Malaga) risparmiando – almeno fino a quel momento – quelle poste più a Nord, da Valencia a Tarragona.

Un gruppo di ricercatori spagnoli identificò un nuovo patogeno appartenente al genere Haplosporidium, ribattezzato H. pinnae, capace di colpire il tessuto epiteliale e intestinale della nacchera in modo estremamente aggressivo e uccidere la maggior parte degli esemplari, lasciando moribondi i superstiti.

LE CAUSE DELLA MORIA

Gli Haplosporidium rispondevano al perfetto identikit del colpevole: una “famiglia” di protozoi già nota per parassitare invertebrati marini, in grado di infettare le cellule dall’interno e di generare una grande quantità di spore pronte a disperdersi.

H. nelsoni, per esempio, era già stato collegato a eventi di moria di massa in Delaware nel 1960; in quel caso era stata colpita l’ostrica americana, con perdite di circa il 50% della popolazione complessiva.

H. pinnae, tuttavia, sembrava un patogeno completamente nuovo. Studi successivi avrebbero poi evidenziato la presenza di altri microrganismi all’interno delle nacchere morenti, come batteri del genere Vibrio, e soprattutto alcuni micobatteri capaci di causare infezioni opportunistiche nell’uomo (come Mycobacterium sherrisii).

Per questo motivo, alcuni gruppi di ricerca hanno suggerito una possibile compartecipazione di tanti patogeni diversi come causa delle morie.

MONITORAGGI

Un’ipotesi, però, che non convince fino in fondo: sebbene la situazione sia ancora in evoluzione, oggi la maggior parte delle valutazioni scientifiche indica il solo H. pinnae come agente causale delle morti in tutto il Mediterraneo.

La diffusione dell’epidemia ha reso cruciale il monitoraggio degli esemplari di Pinna nobilis lungo le coste colpite. Un compito non semplice, visto le risorse (spesso) limitate dei gruppi di ricerca e il “collo di bottiglia” rappresentato dal numero dei ricercatori al lavoro.

Anche per questi motivi, negli ultimi cinque anni si sono moltiplicati in tutta Europa diversi progetti di monitoraggio ambientale partecipato, o citizen science, nei quali i cittadini (residenti, appassionati di snorkeling, subacquei e centri di immersione) contribuiscono a identificare le pinne segnalando gli esemplari in vita e quelli potenzialmente deceduti.

CITIZEN SCIENCE

I progetti di citizen science dedicati alla Pinna nobilis sono fioriti anche in Italia, dalla Sardegna al Tirreno, e lungo tutto l’arco Adriatico, da Taranto a Trieste.

Sebbene le rilevazioni dei non esperti necessitino di un controllo a posteriori da parte di ricercatori, queste informazioni si sono rivelate preziosissime per tenere sotto controllo l’andamento dell’epidemia – in una situazione in cui non sarebbe stato possibile analizzare tutte le aree coinvolte con velocità sufficiente.

GLI STUDI DEGLI ULTIMI ANNI

Oltre al “semplice” monitoraggio, la collaborazione tra cittadini ed esperti ha prodotto risultati scientifici notevoli.

Il più virtuoso è un lavoro di ricerca pubblicato su Scientific Report nell’agosto 2019, che ha riguardato il Mediterraneo occidentale, da Gibilterra fino alle coste della Sardegna: nel complesso, il 40% dei dati raccolti proveniva dall’attività di amatori e appassionati.

Anche grazie a queste informazioni è stato possibile analizzare la dinamica di diffusione di H. pinnae: la conclusione, secondo gli autori, è che le spore del patogeno si siano diffuse seguendo le principali correnti marine, generando nuovi focolai di malattia.

Un’ipotesi confermata nei mesi successivi quando, a cavallo delle onde nel Mediterraneo, l’epidemia sarebbe arrivata fino alle porte del mar Nero.

Alla ricerca di zone santuario per la Pinna nobilis

Gran parte delle attività di monitoraggio compiute negli ultimi cinque anni si è posta una domanda ricorrente: esistono davvero zone rifugio, al riparo dal patogeno? O, in alternativa, è possibile trovare esemplari di Pinna nobilis in grado di resistere all’azione del protozoo killer?

Le prove sperimentali accumulate finora hanno frustrato le speranze, ma una chance potrebbe esistere e trovarsi all’interno della Laguna di Venezia. Al di fuori delle bocche di porto si trovano le tegnue, affioramenti rocciosi di varia origine. Questi possono essere grandi come un piccolo sasso o come due campi da calcio.

«A partire dal 2018 abbiamo cominciato a studiare la distribuzione di Pinna nobilis in questi ambienti nelle acque del Veneto». Così racconta Marco Sigovini, ricercatore presso l’Istituto di Scienze Marine (ISMAR-CNR) di Venezia.

«Quando l’epidemia è arrivata nell’Alto Adriatico, circa due anni fa, la mortalità è stata elevatissima anche in questi habitat. Ma all’interno della laguna la situazione potrebbe essere diversa».

MAPPARE LA PINNA NOBILIS

Studi recenti hanno infatti mostrato come all’interno di questo prezioso ecosistema esista una ricchissima popolazione di Pinna nobilis, mai studiata completamente. E capace di raggiungere una densità molto elevata con punte di dieci individui per metro quadrato.

«Come altri gruppi di ricerca, anche noi abbiamo sviluppato un progetto di citizen science, che abbiamo chiamato “Mappa la Pinna”. Chi vive la laguna ha un grande interesse per le questioni ambientali e ci sono state molte segnalazioni relative ai vasti bassofondali.

Noi le abbiamo verificate, con particolare attenzione verso le zone più interne, come quelle limitrofe al canale di Malamocco.

Ora stiamo sviluppando un nuovo approccio di rilievo che ci consente ricostruire delle mappe 2D e 3D di ampi tratti del fondale». Così dice Sigovini mostrandoci alcune foto. «Il dettaglio permette di identificare i singoli individui. Replicando i rilievi nel tempo, possiamo seguirne la crescita e lo stato di salute».

RESISTENZA ALLA MALATTIA

Quando l’epidemia è arrivata nell’Alto Adriatico, circa due anni fa, la mortalità è stata elevatissima. Ma all’interno della laguna la situazione potrebbe essere diversa.

Le nacchere identificate potrebbero possedere una maggiore resistenza, proprio grazie all’ambiente eterogeneo e selettivo della laguna. Un’ipotesi che sembrerebbe confermata da un’altra ricerca pubblicata a inizio del 2021 e condotta nella baia di Fangar, sul delta del fiume Ebro.

Osservando la geografia della laguna di Venezia, le porzioni vicine alle bocche di porto presentano caratteristiche di salinità e temperatura molto simili a quelle del mare aperto, mentre aree più interne e confinate – al margine interno della distribuzione delle nacchere – possiedono un profilo molto diverso.

CASI PARTICOLARI

«Le lagune sono sistemi molto variabili e selettivi. È possibile che le popolazioni qui insediate presentino caratteristiche genetiche di maggiore resistenza, anche al patogeno.

Un’altra possibilità è che sia il patogeno a non trovarsi a suo agio in condizioni diverse da quelle del mare aperto. Ma tutto andrà verificato questa estate».

La speranza è che gli esemplari possano superare indenni i prossimi mesi. Le temperature si innalzeranno e H. pinnae troverà le condizioni teoricamente migliori per crescere.

Una considerazione che lascia incerto il finale della vicenda, ma che spinge anche a interrogarsi sulle cause remote del patogeno. Oltre che sulla situazione contingente.

Cronache del futuro

La ricerca di zone sicure ed esemplari resistenti rappresentano un obiettivo prioritario nella ricerca su Pinna nobilis. Ma anche interrogarsi sul ruolo ecologico del patogeno potrebbe suggerire nuove soluzioni e strategie di intervento.

Molti, per esempio, si sono interrogati sull’origine di H. pinnae, ma nessuna ipotesi è ancora definitiva. Il gruppo di ricerca responsabile della sua scoperta aveva suggerito che si trattasse di una specie aliena invasiva. Specie mai affacciatasi sul Mediterraneo e in grado di trovare terreno fertile.

A supporto della teoria, le analisi molecolari eseguite mostravano la somiglianza con un altro protozoo, responsabile della mortalità del gambero Penaeus vannamei nelle acque dei Caraibi e dell’Indonesia.

Inoltre, i campioni di H. pinnae rilevati nel Mediterraneo erano tutti strettamente imparentati a livello genetico. Questo era segno di una scarsa differenziazione e di una colonizzazione recente nei nostri mari.

L’IPOTESI SPILLOVER

Queste considerazioni, tuttavia, risulterebbero valide anche nel caso di un evento di spillover interno al Mediterraneo. Vista l’esistenza di Haplosporidium capaci di colpire bivalvi di interesse commerciale sarebbe possibile ipotizzare la selezione di una nuova specie di protozoo particolarmente adatto a colpire la Pinna nobilis? Secondo il patologo Giuseppe Arcangeli, l’ipotesi è improbabile.

«Conosciamo diversi spillover da specie marine di interesse commerciale, magari allevate, verso altre selvatiche. Questi salti di specie spesso riguardano i virus, che hanno una maggiore capacità di mutare e adattarsi; per gli Haplosporidium è più difficile sostenere dei tassi di cambiamento così elevato».

È possibile che la spiegazione non vada cercata solamente nella biologia del parassita. Bisogna osservare le condizioni ambientali dell’ecosistema marino.

EQUILIBRIO INSTABILE

Come in una sorta di “innesco” ecologico, le caratteristiche del Mediterraneo potrebbero essere cambiate nel tempo a causa del cambiamento climatico. Potrebbero quindi avere raggiunto un punto di non ritorno in grado scatenare gli eventi di mortalità.

«Per quanto ne sappiamo, è possibile che H. pinnae risieda da tempo nelle nacchere, in un rapporto di equilibrio tra specie ospite e parassita.

Questo equilibrio potrebbe essersi rotto improvvisamente a causa dell’innalzamento di temperatura e salinità, aumentando l’aggressività del protozoo o riducendo le capacità di difesa di Pinna nobilis».

IL MEDITERRANEO COME LABORATORIO

Ipotesi tutte da verificare, sulle quali interrogarsi per comprendere gli equilibri dei nostri mari e il loro futuro. Sempre più spesso, il Mediterraneo viene considerato come una sorta di oceano in piccola scala, un laboratorio naturale utile per studiare i processi globali e i loro mutamenti.

Se una specie iconica come Pinna nobilis può scomparire in meno di cinque anni da uno dei mari più protetti e studiati al mondo, quante altre specie potrebbero subire lo stesso destino – o averlo già subito – rimanendo nascoste ai nostri occhi?